2025.10.24

~経営者も社員も“自分ごと化”できるDX研修レポート~【社員の「やらされ感」をなくす!】失敗しない社内システム導入の秘訣とは?

こんばんは。i-consulting office(アイ・コンサルティング・オフィス)の田中健太郎です。

私は「社長も社員も、働くことが楽しいと思える会社づくり」

をお手伝いすることを使命に、中小企業の経営支援を行っています。

そんな私の提供できるサービスを考えてこんな経営者に出会いたいと考えています。

- DX推進/生成AI活用を社内に取り入れたいが何から始めていいかわからない。

- 経営数字を使った根拠ある経営判断をしたい。

- 自社の強みを見直し、根拠のある経営計画を作成したい。

- 採用・定着を実現するための理念策定・浸透を行いたい。

といろいろ書いてますが、経営に関するお困りごとは気軽にご相談ください。

当社は「わかりやすく、具体的に」をモットーに、経営の現場ですぐに役立つ支援を心がけています!

本日は、「~経営者も社員も“自分ごと化”できるDX研修レポート~【社員の「やらされ感」をなくす!】失敗しない社内システム導入の秘訣とは?」というテーマで実施した研修について書いておきたいと思います。

💡こんな方におススメ!

- 社内システム導入がうまくいかず、現場に不満が残ってしまった経験のある方

- 「DXを進めたいけれど、どこから手をつけていいかわからない」という経営者・管理職の方

- ベンダー任せにせず、自社で“考えて動けるチーム”をつくりたい方

- 現場と経営の温度差をなくしたい方

■なぜシステム導入は“失敗”するのか?

私はこれまで、多くの中小企業でシステム導入や業務改善に関わってきました。

そして、その過程で何度も耳にしてきた言葉があります。

「せっかくシステムを入れたのに、現場が使ってくれない」

「むしろ手間が増えた」

なぜこうなるのか。

その多くの原因は、「人」と「目的」のズレにあります。

多くの企業が“DX化したいから導入する”“効率化したいから検討する”という抽象的な理由で動き始めます。

しかし、これでは“成功の基準”があいまいで、結果的に何が良くなったのか誰も分からないまま終わってしまうのです。

一方で成功する企業は、目的が具体的です。

「人件費を年間100万円削減し、浮いた時間を営業活動に充てて売上を5%伸ばす」など、

数値でゴールを設定しています。

つまり、システム導入とは「夢」ではなく「戦略」なのです。

■DXはツールの導入ではなく“変革”である

そもそも「DX(デジタルトランスフォーメーション)」とは何でしょうか。

経済産業省の定義ではこう述べられています。

「データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基にビジネスモデルや業務・組織を変革し、競争優位性を確立すること」

つまり、DXとはデジタルを使って経営そのものを変えていくこと。

新しいシステムを入れただけでDXになるわけではありません。

私は研修でいつもこうお伝えしています。

「DXは“ツール導入の話”ではなく、“人と仕組みの再設計の話”です。」

■導入前に考えておくべき「4つの基本視点」

失敗しないためには、導入前に次の4つを整理しておくことが重要です。

① GOALを明確にする

「DX化したい」ではなく、「何を・どのくらい・どう変えるのか」を具体的に設定します。

たとえば、「勤怠集計を自動化し、月30時間削減する」といった具合です。

② 人材を確保する

中小企業では「総務兼システム担当」という方が多く、専任者がいないケースがほとんどです。

重要なのは、“全員で協力する体制”をつくること。

ITリテラシーを社内全体で底上げする意識が必要です。

③ スケジュールを逆算で決める

稼働開始から逆算して、検討・決定・稼働時期を明確にします。

「いつまでに決めれば値引きします!」というベンダーの“営業トーク”には要注意です。

・・・私も時々使ってたからこそ言える話です・・・。

冷静に考えたら、このタイミングで決めないと本当に値引きしてくれないならそんなベンダーやめときましょう。

④ コストの全体像を把握する

見積書に書かれていない“隠れコスト”に注意。

追加開発・データ移行・教育・保守・社内人件費などを事前に洗い出しておきましょう。

ここをちゃんと確認しておかないとほんとにもめる。

■実際によくある「3つの失敗パターン」

私が実際に見てきた中で、特に多い失敗事例を紹介します。

💥 失敗①:要件定義が曖昧で1年遅延

→ 打ち合わせ不足により、必要機能が抜け落ちてしまうケース。

「誰が何をやるのか」が明確でないままスタートすると、最終的に納期もコストも膨れ上がります。

💥 失敗②:現場の声を無視して導入

→ 経営層だけで判断し、現場の運用に合わず“使われないシステム”になる。

システムは“使う人”の声を取り入れてこそ機能します。

💥 失敗③:安さを優先して結局高くつく

→ 初期見積は安くても、追加費用・保守費用で最終的に1.5倍以上に。

コストだけで選ぶと、サポート体制や品質面で後悔することになります。

■成功企業に共通する5つの要素

逆に、成功している企業には明確な共通点があります。

1️⃣ 経営者が明確な方針を発信している

2️⃣ 現場を巻き込みながら全社的に進めている

3️⃣ 既存事業の延長線上でDXを考えている

4️⃣ 小さく試して、うまくいったら広げている

5️⃣ 失敗を“検証の材料”として前向きに活かしている

つまり、“DXは全員参加の改善活動”なのです。

■経営者が持つべき「DXの心得」

私は経営者の方に、次の7つのポイントを意識してほしいと伝えています。

1️⃣ 「DXに取り組む」と社内に発信すること

繰り返し伝えることで、社員を“当事者”に変えていきます。

2️⃣ 全社員が共有できる仕組みをつくること

Teamsなどの情報共有ツールを活用し、誰でも意見を出せる場をつくります。

3️⃣ 既存事業を軸に考えること

“飛び地DX”は失敗のもと。今ある強みをベースに展開しましょう。

4️⃣ 上司が先に意見を言わないこと

部下の意見を引き出し、会議を“議論の場”に変えることが大切です。

5️⃣ 失敗を許容すること

失敗を「成果につながる実験」として評価しましょう。

6️⃣ 個人を責めないこと

問題が起きたら“仕組み”に原因を探る。個人攻撃はチームの士気を下げます。

7️⃣ 小さな成果を軽視しないこと

10分の作業短縮も積み上げれば大きな成果です。必ず褒めて共有しましょう。

※日経コンピュータの記事から抜粋

■社員に求められる「前向きな姿勢」

一方で、社員に求められるのは「完璧さ」ではなく「柔軟さ」です。

💬 ビジネス全体を理解する努力をする

自分の仕事がどの業務フローの中に位置しているかを理解することで、改善の視点が生まれます。

💬 失敗を恐れず挑戦する

DXは“正解がない世界”。試して、修正して、また試す。その繰り返しです。

💬 抵抗勢力を味方に変える

「他社がDXを進めている中で、自社だけが止まっていていいのか?」

この視点で説得すると、前向きな理解が得られやすくなります。

💬 完成形を求めすぎない

まず“動くもの”を使ってみて、改善していく文化をつくることが大切です。

※日経コンピュータの記事から抜粋

■まずは“ここ”から始めよう!おすすめのITツール

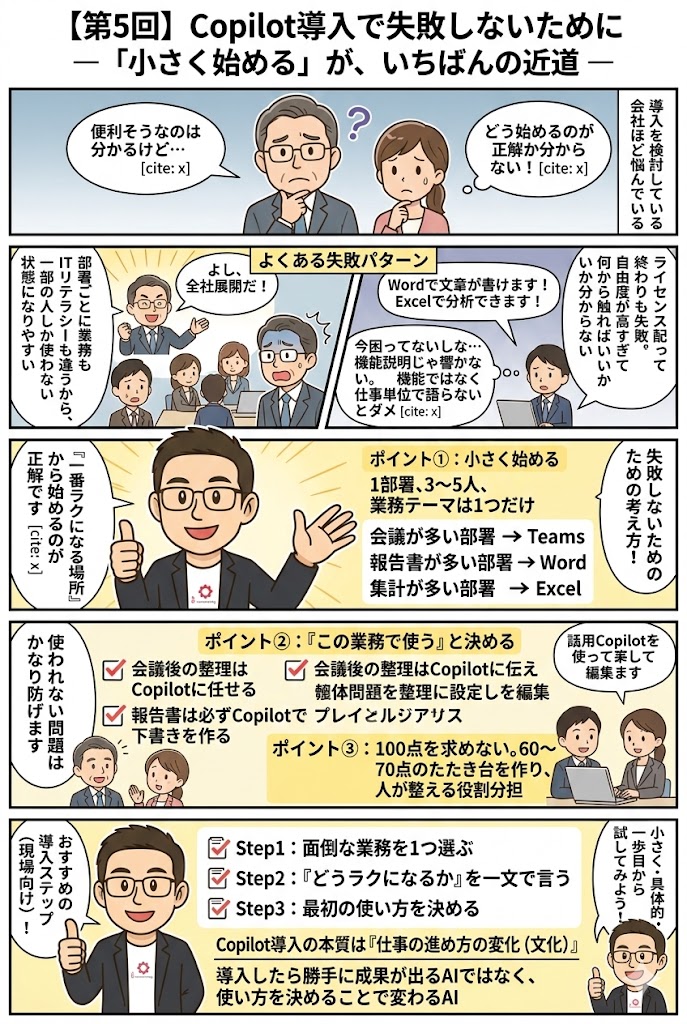

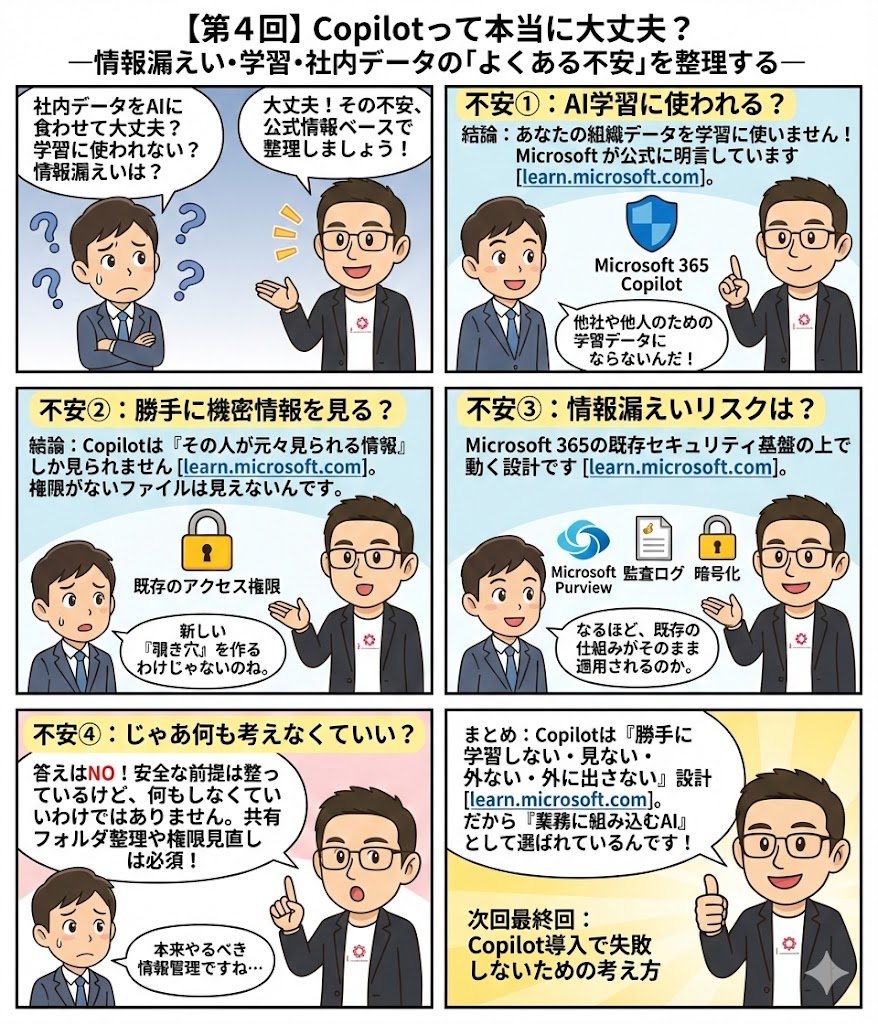

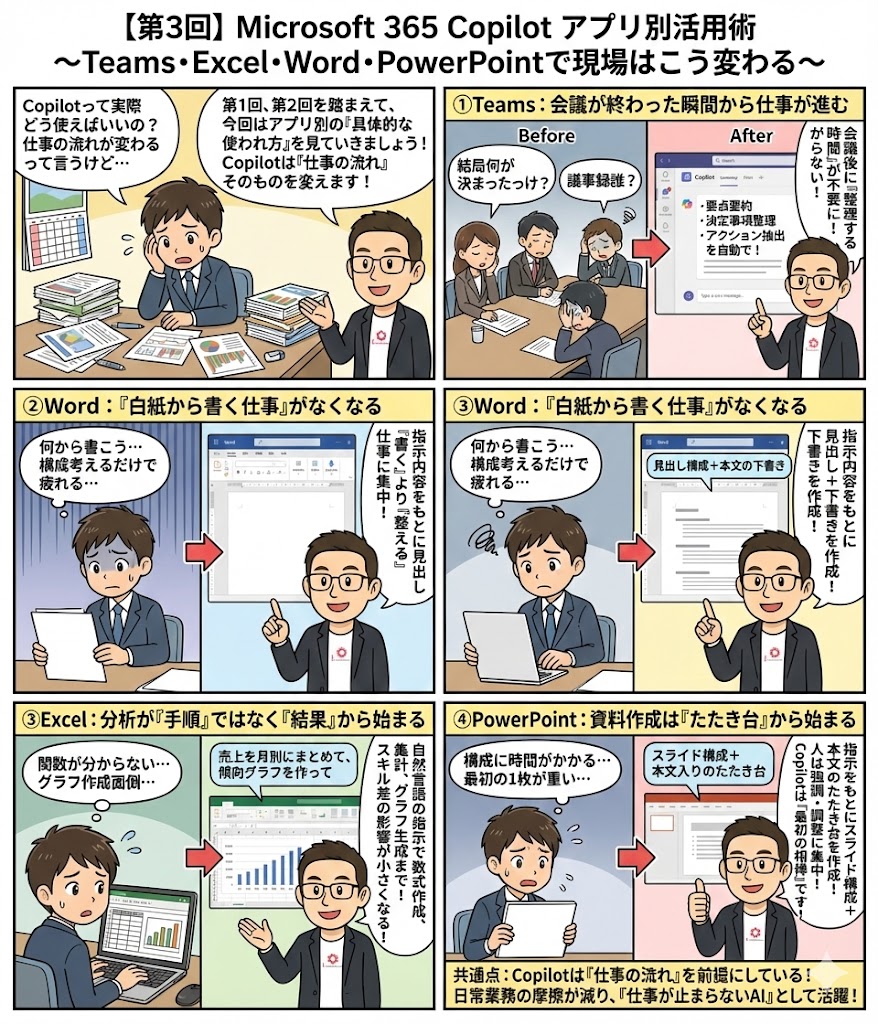

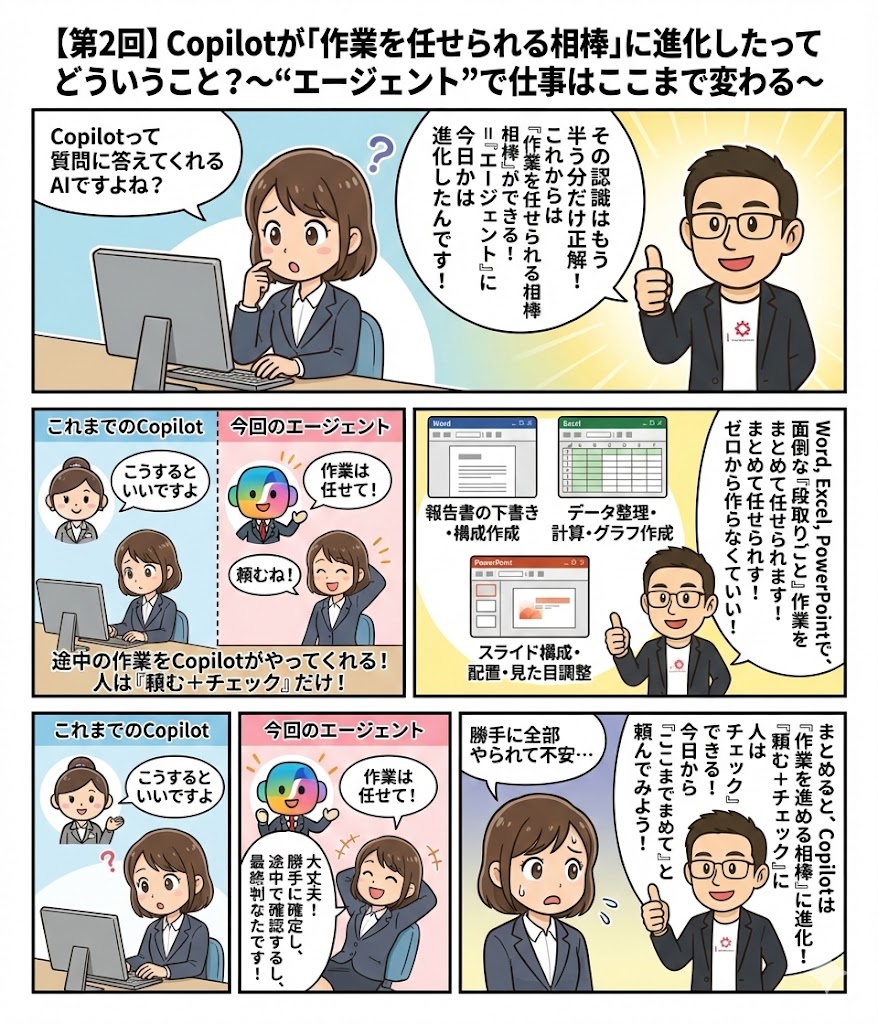

研修の後半では、すぐに試せるツールをいくつか紹介しました。

どれも「小さく始められて失敗しても痛くない」ものばかりです。

🔹 Microsoft Teams / Slack / Zoom:社内コミュニケーションを効率化

🔹 Kintone:ノーコードで業務アプリを自作

🔹 Power Automate for Desktop:Windowsユーザーなら無料で使えるRPA

🔹 ChatGPT / Copilot:企画書や提案書の下書き、アイデア発想に最適

これらを少しずつ試すことで、「自社に合うDXの形」が見えてきます。

■まとめ:成功のカギは“人と目的”

社内システム導入は、ツールや予算の問題ではありません。

「何のために」「誰と一緒に」進めるのかを明確にすることがすべての出発点です。

DXは特別な企業だけの取り組みではありません。

どんな会社でも、“自社らしいやり方”で進めることができます。

研修を終えた受講者の多くが口にしていた言葉があります。

「システム導入が目的じゃなく、会社を良くするための手段なんですね。」

まさにその通りです。

今日からできる小さな一歩を積み重ね、社員と一緒に“失敗しない導入”を実現していきましょう。

お問い合わせ

本日は「~経営者も社員も“自分ごと化”できるDX研修レポート~【社員の「やらされ感」をなくす!】失敗しない社内システム導入の秘訣とは?」というテーマで研修内容を書かせていただきました。

i-consulting officeではDX関連の研修で必ず、システムありきではなく、導入企業の”人”や”組織”が大事であることを理解していただくように気を付けています。

お問い合わせページ:https://icon-office.com/contact

Instagram:https://www.instagram.com/i_consulting_offic👈Instaフォローお願いします!

LINE公式アカウント:https://lin.ee/xHeD62c

宜しくお願いします。

本日のお仕事

・L社 プレゼンの支援

他には何もしてない。今日は移動だけで時間を使ってしまった。

最近はちょっとさぼりがちです。良くない傾向。