2025.9.3

小さな会社でも導入できる!生成AI導入ステップと実践活用法~第4ステップ:全社に広げる~

こんばんは。i-consulting office(アイ・コンサルティング・オフィス)の田中健太郎です。

社長も社員も働くことが楽しいと思える会社づくりのお手伝いをモットーに

中小企業の経営支援を以下の内容を中心に行っています。

- クロスSWOT分析を活用した「積極戦略」の構築支援

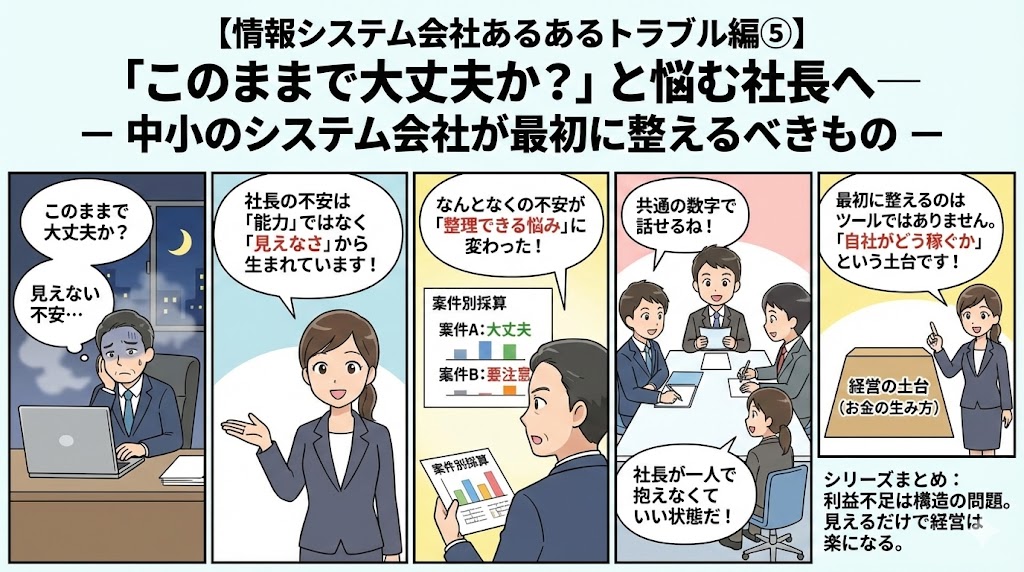

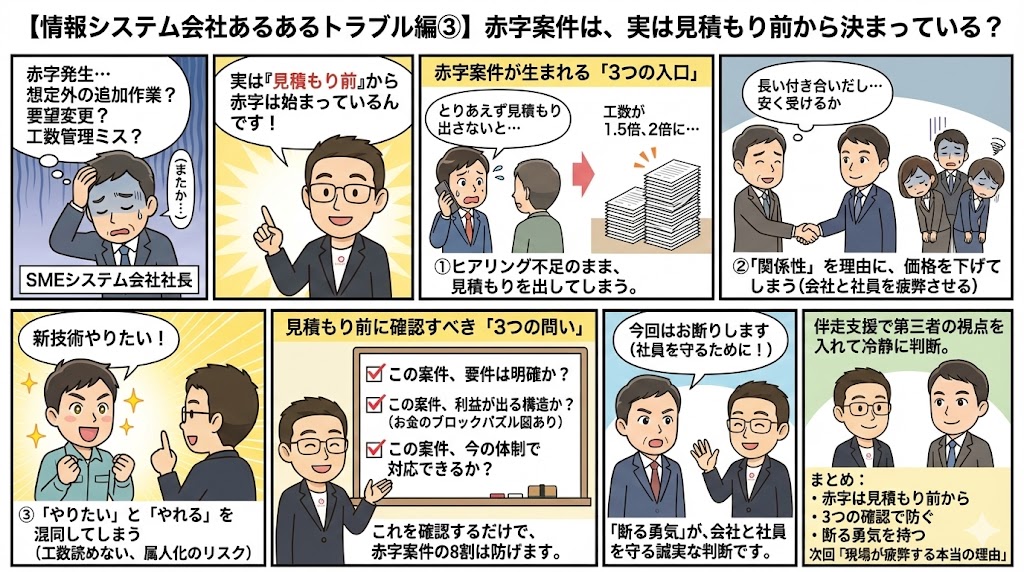

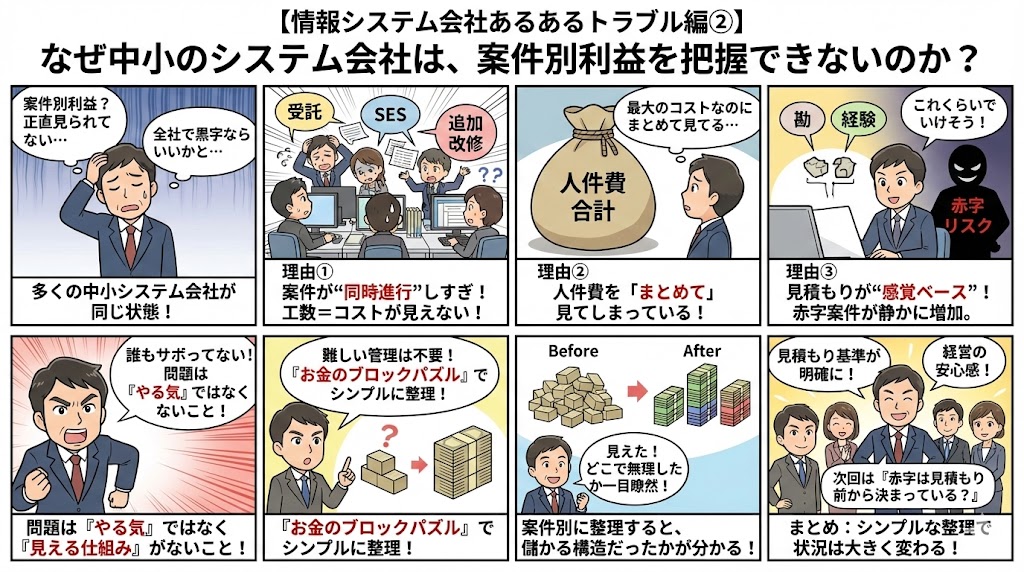

- お金のブロックパズルによる「キャッシュフロー経営」のサポート

- 業務のデジタル化支援を通じた「生産性向上」コンサルティング

- DX(デジタルトランスフォーメーション)・生成AIコンサルティング

- 経営理念策定と浸透・経営理念に基づく人事考課制度策定のご支援

- 補助金・助成金の活用に向けた「申請・計画作成」の助言

といろいろ書いてますが、最近はもっぱら

”DX・AIを中心にした研修講師”が主な業務です。

経営に関するお困りごと、従業員育成に興味がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

「わかりやすく、具体的に」を意識して、経営の現場に即したご支援を心がけています。

本日は「小さな会社でも導入できる!生成AI導入ステップと実践活用法~第4ステップ 全社に広げる~」と言うテーマで書いてみようと思います。

この「全社に広げる」ということが一番厄介かもしれません。なぜなら社員さんによってモチベーションが異なるからです。前向きに取り組む人もいれば、「なんか余計な事して!今まで通りでいいのに!」と思う人もいます。

成功するポイントはブログ本文にも書いていますので、ぜひお読みください!

このポイントは生成AI導入に限らず、DXにも通じます。

はじめに

これまでのブログでは、生成AI導入の3つのステップについて解説してきました。

- 業務の棚卸し(AIで効率化できる業務を洗い出す)

- 小さく試す(一部業務でパイロット導入する)

- 効果を測る(成果を数値化して投資効果を検証する)

そしていよいよ最終段階、第4ステップは 「全社に広げる」 です。

ここでは、AIを「一部の先進的な社員だけが使うツール」から「全社員が日常的に活用する共通基盤」へと昇華させるための方法を紹介します。

1. 全社展開の第一歩は「ルールづくり」から

生成AIは強力なツールですが、誤用や情報漏えいリスクも伴います。小さな会社こそ、最初のうちに明確なルールを設定することが重要です。

(1)AI利用ポリシーの策定

- 守るべき基本ルール

- 機密情報や個人情報は入力しない

- AIが出した答えは必ず人間が確認する

- 生成物の著作権や引用ルールを守る

- 使用推奨例

- メール文案の下書き

- Excelマクロ作成の支援

- 会議議事録の要約

- プレゼン資料のたたき台作成

(2)「できること・できないこと」を明示

社員の不安を減らすためには、AIの限界もきちんと共有しましょう。

例えば「AIは文章やアイデア出しは得意だが、最終的な判断は人間が行う」といった指針を示すことが大切です。

2. 社員教育で「使える人」を増やす

AI活用が一部の人だけに偏ってしまうと、全社的な効率化にはつながりません。社員教育は段階的に進めるのが効果的です。

以下の研修承りますよ!

(1)基礎研修

- ChatGPTやCopilotの基本操作

- プロンプトの作り方(質問の仕方)

- 実務に直結する練習問題(例:日報要約、Excel関数の説明)

(2)応用研修

- 営業職向け:提案書作成・顧客対応の自動化

- 製造業向け:マニュアル作成、トラブルシューティング

- 管理部門向け:規程文書、議事録、採用面接での質問リスト

(3)社内ハンズオン

短時間のワークショップ形式で「実際に自分の業務にAIを組み込む」経験をしてもらうと、利用定着率が大きく上がります。

3. 成果を「見える化」してモチベーションを高める

AI導入は「便利になった気がする」だけでは長続きしません。定量的に成果を可視化することで、社員全体のモチベーションを高められます。

(1)効果測定の指標例

- 書類作成時間が 1/3に短縮

- 会議議事録の要約にかかる時間が ゼロ

- 外注費の削減額(例:ライティング費用、翻訳費用)

- 新規提案の数や成約率の変化

(2)社内共有の仕組み

- 成功事例を毎月1回、全社会議や社内チャットで紹介

- 「AI活用ベストプラクティス集」を社内Wikiで更新

- 成功者を表彰する制度を設ける

4. 全社に広げるための「推進チーム」の役割

小さな会社でも、AI導入を広げるには「推進役」が不可欠です。

(1)AI推進担当者を任命

- ITに詳しい人だけでなく、現場理解のある人を選ぶ

- 社内からの相談窓口として機能させる

- 定期的に最新のAI動向をキャッチアップして共有

(2)経営層のコミットメント

- 「AI活用は会社の戦略の一部」というメッセージを発信

- 導入コストを正しく投資と位置づける

- 経営者自身がAIを使ってみせることで浸透スピードが加速

5. 中小企業での実際の事例

以下は、生成AIを実際に導入し業務改善を実現した中小企業の事例です。

- プラポート(プラスチック加工業)

図面解析にAIを活用し、自動見積システムを構築。見積作成時間が従来の約1/3に短縮され、5分程度で対応可能に成功しました letter.sorimachi.co.jp。 - 学習塾

面談内容を文字起こしし、AIが保護者カルテとして整理・生成。閲覧状況も管理できるようになり、保護者満足度の向上や生徒数増加という成果につながりました りそなBiz Action。 - 建設業

補助金申請の要件チェックと書類作成を生成AIがサポート。作業時間を従来の40〜50時間から約6時間に削減し、申請数の増加や採択機会の向上にも寄与しています りそなBiz Action。 - 各種中小企業

ChatGPTを活用して新規取引先のリサーチを高速処理し、さらにメール文のテンプレート生成も自動化。業務負担を軽減し、効率化に成功しています WEEL。

これらの事例から分かるように、「特別なIT部門がなくても」「大企業でなくても」、生成AIはすでに中小企業の現場で成果を出しています。

6. 今後の展望:AI活用は「DX推進」の第一歩

生成AIはあくまでDX(デジタルトランスフォーメーション)の入口にすぎません。全社導入が進むと、次のような発展が期待できます。

- データ連携:Excelや会計ソフトとAIを連携させ、経営ダッシュボードを自動更新

- 自動化:定型業務をAIエージェントに任せ、社員は付加価値業務に集中

- 新規事業:AIを活用した新しいサービスや商品開発

中小企業にとって、AIは「人手不足解消」「コスト削減」「売上拡大」のすべてを支える強力な武器になり得ます。

まとめ

第4ステップ「全社に広げる」では、以下のポイントが重要です。

- ルールづくりで安全な利用環境を整える

- 社員教育で「AIを使える人」を増やす

- 効果を見える化して社内モチベーションを高める

- 推進チームと経営層のコミットで浸透を加速させる

- 実際の事例を共有し、全社的に使う文化をつくる

小さな会社でも、正しいステップを踏めば生成AIを「会社の標準ツール」にすることができます。AIを部分的な効率化で終わらせず、全社的な競争力強化につなげていきましょう。

問い合わせ

本日は「小さな会社でも導入できる!生成AI導入ステップと実践活用法~第4ステップ 全社に広げる~」と言うテーマで書かせていただきました。全社に広げるにあたっては使用し続けるためのモチベーションの管理はもちろん、TOP自ら模範を示すことが大事です。

i-consulting officeでは、DX支援、生成AI導入支援および研修のご提供を行っています。

ご興味ご関心のある方はぜひ、お問い合わせください。

お問い合わせページ:https://icon-office.com/contact

LINE公式アカウント:https://lin.ee/xHeD62cLINE公式アカウント:https://lin.ee/xHeD62c

宜しくお願いします。

本日のお仕事

本日は朝から異業種交流会、そして、大牟田への移動しての打ち合わせでした。遠い・・・

・異業種交流会

・Y社 経営診断→よい提案が浮かばない!

・K県 ネットワーク関連の研修資料作成

ネットワーク関連の研修、補助金セミナー、RPA導入のためのセミナーと今月も資料作成が多い。

ありがたいけど、時間がない。資料の品質が落ちないように気を付けないと!